Kielbrust

Erkrankung

Die Kielbrust (auch Pectus carinatum) bezeichnet ein „kielförmiges“ Hervorstehen des Sternums. Aufgrund der dadurch entstehenden spitz zulaufenden Brustkorbform wird die Kielbrust auch als „Hühnerbrust“ bezeichnet. Jungen sind etwa dreimal häufiger betroffen als Mädchen.

Es besteht eine erbliche Disposition mit familiärer Häufung. Zudem kann es zu einer Kielbrustdeformität nach Herz- bzw. Zwerchfelloperationen oder der Korrektur einer Trichterbrust kommen. Im Regelfall wird die Kielbrust erst mit dem Wachstum ersichtlich, typischerweise ab dem elften Lebensjahr. Es gibt Burstkorbdeformitäten, die eine Mischform aus einer Trichter- und Kielbrust darstellen. Zudem gibt es eine Assoziation mit anderen Erkrankungen wie z.B. einer Skoliose oder dem Marfan-Syndrom.

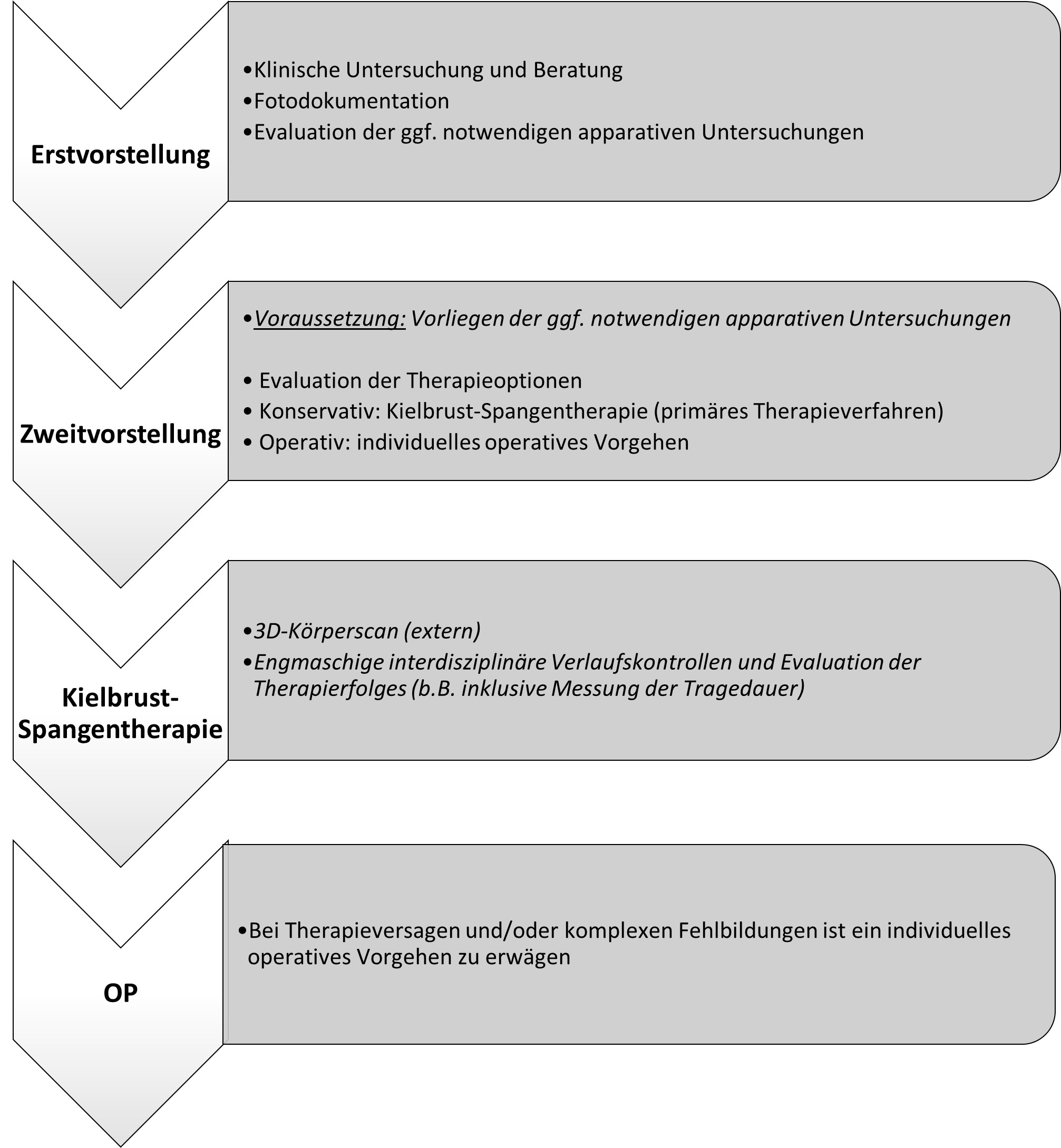

Behandlungskonzept

Es erfolgt die ausführliche klinische Untersuchung und eine Fotodokumentation. In ausgewählten Fällen sind kardiologische und pulmologische Untersuchungen notwendig. Eine radiologische Bildgebung erfolgt bei Bedarf (z.B. MRT des Brustkorbes oder CT des Burstkorbes mit 3D-Rekonstruktion). Es besteht zudem die Möglichkeit eines 3D-Körperscanns, der die Brustkorbform in einem digitalen Modell abbildet.

Wann immer möglich streben wir ein nicht-operatives therapeutisches Vorgehen an. Die nicht-operative Behandlung erfolgt mittels einer Kielbrustorthese (= Brustkorbspange) die den hervorstehenden Teil des Brustbeines mit dem Wachstum zurückdrängen und in eine physiologische Form lenken soll. Voraussetzung für eine erfolgreiche Kielbrustorthesen-Therapie ist ein noch weicher, verformbarer Thorax. Wir empfehlen daher eine frühzeitige Vorstellung im jungen Alter. Die Orthesen-Behandlung erfolgt in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit mit spezialisierten Orthopädietechnikern. Zur Objektivierung der Burstkorbveränderungen sind regelmäßige Fotodokumentationen und 3D-Körperscanns hilfreich. Zudem kann bei Bedarf eine Messung der Tragedauer der Kielbrustorthese erfolgen.

Entscheidend für den Therapieerfolg ist das konsequente und dauerhafte Tragen der Kielbrustorthese mit graduellem Ausschleichen bei erreichtem Korrekturziel sowie regelmäßigen Verlaufskontrollen.

Voraussetzung für die Kielbrustorthesen-Therapie ist der ausdrückliche Wille und die Bereitschaft des Patienten.

Bei ausgewählten Kielburstformen oder bei Versagen der konservativen Therapie ist eine individuelle operative Therapie möglich. Es existieren minimalinvasive als auch offene Korrekturmethoden, die abhängig vom Befund angewendet werden können.

Sowohl bei der Kielbrustorthese als auch bei einer operativen Behandlung bedarf es einer Kostenzusage durch die Krankenkasse. Der Antrag auf Kostenübernahme muss vom Patienten selber beantragt werden. Eine entsprechende ärztliche Stellungnahme wird durch uns im Vorhinein verfasst.

Ablauf Kielbrust-Behandlung

Nachbehandlung

Es erfolgte eine individuelle Nachbehandlung je nach erfolgter Therapieform. Wichtig sind regelmäßige Verlaufskontrollen um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen.

Physiotherapie

Die Physiotherapie ist elementarer Bestandteil der konservativen und operativen Behandlung.

Ziel ist die aufrechte, brustkorböffnende Körperhaltung, Korrektur von Fehlhaltungen und bei geplanter operativer Behandlung das Erlernen eines konsequenten Atemtrainings inklusive der Benutzung des Atemtrainers.

Das Team der Physiotherapie unserer Kinderklinik hat hierfür ein spezielles Video (Video „Atemtraining“) erstellt.

Bei Fragen erreichen Sie die Kolleg*innen der hiesigen Physiotherapie unter folgender E-Mail:Physiotherapie-Kinderklinik@med.uni-duesseldorf.de

Video-Atemtraining

Wichtige Dokumente

Ansprechpartner

Bastian Hantschk

Oberarzt

E-Mail: trichterbrust.kinderchirurgie@med.uni-duesseldorf.de